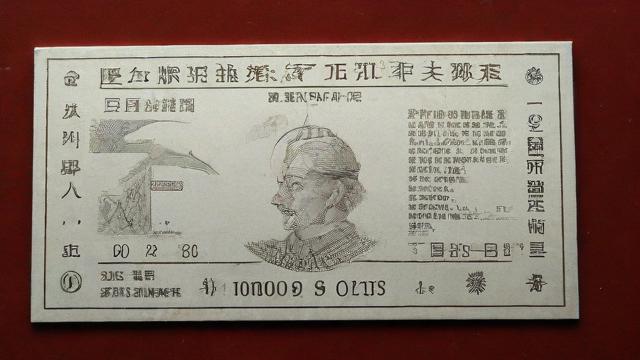

327国债是指1992年发行的三年期国库券,代号为“327”。

什么叫327国债

1995年2月23日,上海证券交易所发生了震惊中国证券市场的“327”国债事件,这一事件不仅涉及金融市场中的多方利益博弈,还暴露了当时市场监管的不足与漏洞,本文将详细解析327国债事件的来龙去脉,并探讨其对市场及参与者的深远影响。

背景介绍

1994年,中国面临两位数的高通胀压力,银行储蓄利率达到10%以上,为了保护投资人的利益,政府对三年期以上的国债实行保值贴补,即在票面利息的基础上额外补贴一定的利率,1995年公布的通货膨胀率数据低于预期,市场上对于财政部是否继续实行保值贴补产生了分歧。

主要人物和机构

万国证券:当时的市场主力空头,代表人物是总裁管金生。

中经开(中国经济开发信托投资公司):多头的代表之一,由时任财政部副部长的魏文渊领导。

辽国发(辽宁国发集团):另一家重要的多头机构。

事件经过

1、事件起因:

“327”国债期货合约对应的是1992年发行的三年期国库券,发行总量为240亿元人民币,于1995年6月到期兑付,该券种的票面利率为9.5%,并且有保值贴补政策,但具体实施与否并不确定。

2、市场博弈:

1995年初,市场上关于财政部是否对“327”国债进行保值贴补的猜测不断,导致价格大幅波动,万国证券作为空方主力,认为通胀已见顶回落,不会贴息,因此坚决做空,而中经开等机构则依据物价翘尾、周边市场“327”品种价格普遍高于上海以及提前了解财政部决策动向等因素,坚决做多。

3、关键转折:

1995年2月23日,提高“327”国债利率的传言得到证实,百元面值的“327”国债将按148.50元兑付,一直在“327”品种上联合做空的辽国发突然倒戈,改做多头,导致“327”国债在一分钟内上涨2元,十分钟内上涨3.77元。

4、万国的绝地反击:

面对巨额亏损,万国证券决定铤而走险,当天下午4点22分开始,万国证券通过多个席位大量透支交易,以700万手、价值约1400亿元的巨量空单将价格打压至147.50元收盘。

5、紧急处理:

当晚,上海证券交易所宣布最后8分钟的交易无效,各会员之间实行协议平仓,这一决定引发了市场的剧烈争议,上交所确认万国证券恶意违规,宣布其最后8分钟的所有操作无效,这使得万国证券从一个巨大的赌博式的胜利突然变为失败。

事件影响

市场影响:

327事件直接导致了国债期货市场的关闭,中国证监会鉴于中国当时不具备开展国债期货交易的基本条件,发出了《关于暂停全国范围内国债期货交易试点的紧急通知》。

万国证券因这次事件遭受重创,最终与申银证券公司合并,其他参与的主要机构也受到了不同程度的影响。

监管反思:

事件暴露了交易所监管不严和风险控制滞后的问题,当时的上交所总经理尉文渊承认,交易所存在技术系统跟不上、无法实时控制每笔交易保证金等问题。

历史教训:

327事件成为中国证券市场的重要案例,提醒人们金融衍生品市场的风险性和监管的重要性,它促使监管机构在未来更加重视市场规则的制定和执行。

相关问答FAQs

Q1: 什么是国债期货?

A1: 国债期货是一种金融衍生品,其标的资产是政府债券,投资者可以通过国债期货合约对未来的国债价格进行投机或套期保值。

Q2: 为什么“327”国债事件被称为“中国的巴林事件”?

A2: 因为该事件中万国证券的违规操作和最终的市场崩溃与英国巴林银行事件有许多相似之处,特别是在市场操纵和巨大亏损方面。

Q3: 327事件对个人投资者有什么启示?

A3: 该事件提醒投资者要关注市场规则的变化和政府的决策动向,同时要有风险意识,不要盲目跟风投机。

327国债事件不仅是一场金融市场上的激烈博弈,更是对中国证券市场规则和监管的一次重大考验,它在推动市场规则完善和监管加强的同时,也为后来的金融改革提供了宝贵的经验教训。